Article publié en Janvier 2014 dans la revue AAARG #002

Eli Roth, réalisateur d’Hostel et inoubliable Ours Juif d’Inglorious Basterds, a toujours été un

fan absolu de Cannibal Holocaust. À

tel point qu’il avait invité son auteur, Ruggero Deodato, à tenir un petit

caméo dans Hostel 2 et qu’il revient

aujourd’hui à la réalisation avec The

Green Inferno. Entre l’hommage et la relecture du chef-d’œuvre du film de

cannibales, Eli Roth ranime à la surprise générale un genre tombé en désuétude

depuis une bonne vingtaine d’années et qui n’aura laissé qu’une trace peu

flatteuse dans l’histoire du cinéma. C’est pourtant de ce genre mineur et

méprisé qu’a émergé en 1980 l’un des classiques les plus dérangeants du cinéma

d’horreur. À l’époque où s’enchaînaient les films brutaux qui ne rigolaient pas

(Zombie, Maniac), et avant que le genre ne tourne au postmodernisme

rigolard, Cannibal Holocaust a choqué

une génération de cinéphiles, figeant d’horreur la censure. Aujourd’hui, il

suffit d’aller fureter sur internet pour voir que les légendes qui entourent le

film sont toujours vivaces et que la provocation qu’il exhale n’a rien perdu de

sa force, plus de 30 ans après sa création. Alors pendant qu’Eli Roth répand

les viscères de ses étudiants idéalistes et s’applique à repeindre en rouge

l’enfer vert, revenons quelques instants sur le film de Deodato pour tenter de

comprendre pourquoi il continue d’interroger son public, pourquoi l’impact de

sa violence ne s’est jamais altéré, et pourquoi il se refuse encore aujourd’hui

à se faire oublier en disparaissant discrètement dans les mémoires de quelques

cinéphiles avertis. Toujours d’actualité, toujours aussi fort, le film de

Deodato semble ne jamais vouloir vieillir.

Cannibal Holocaust raconte le voyage d’un anthropologue

américain, le professeur Monroe, parti à la recherche d’une équipe de

journalistes disparue au cœur de la forêt vierge amazonienne. Agissant avec

respect, il gagne la confiance d’une tribu et parvient à récupérer les bobines

de films appartenant aux disparus que les Indiens conservaient comme totem. Le

visionnage de ces images brutes constituera la seconde partie du film où l’on

va découvrir les journalistes s’adonner à tous les excès pour obtenir des

scoops, allant jusqu’à violer et tuer des Indiens, jusqu’au dernier moment où

la caméra enregistre leur destin funeste.

« Mon cher

Ruggero, quel film ! La seconde partie est un chef-d’œuvre de réalisme

cinématographique…

Tout semble si réel, je crois que tu vas avoir de gros ennuis. »

Sergio LEONE

Tout semble si réel, je crois que tu vas avoir de gros ennuis. »

Sergio LEONE

Dire que le film a connu des soucis avec la justice est un

doux euphémisme. Conséquences des rumeurs de snuff entretenues par la

production à des fins commerciales, la tête de Deodato est mise à prix en

Colombie et la justice italienne va le persécuter plusieurs années pour

finalement le condamner à une amende et à une peine de prison avec sursis. Le

film va connaître l’interdiction ou la censure dans plus d’une soixantaine de

pays et pourtant, c’est un succès commercial prodigieux. Partout où il est

projeté, censuré ou non, c’est un tabac et l’exploitation vidéo prenant le

relais fera de Cannibal Holocaust un

véritable film culte.

Cannibal Holocaust reprend les conventions du récit

d’exploration classique, avec son groupe d’explorateurs blancs tombant dans les

mains de sauvages et des poncifs qui en découlent (la scène du repas dégoûtant que

le Blanc est obligé de partager avec les Indiens) pour les diluer dans

l’approche néoréaliste héritée de Rossellini et du mondo. Deodato a beau clamer

partout que son film a été tourné avec de véritables cannibales, sur les lieux

mêmes où ils vivent, en sous-entendant que les décors sont réels ou qu’ils ont

été reconstruits fidèlement, il n’en est rien. Les Indiens Yanomamis (appelés

dans le film Yamamomos, et dans les

articles qui lui sont consacrés, avec toutes les déclinaisons possibles que les

fautes de frappe et le j’men-foutisme permettent) sont loin de ce qui nous est

présenté dans le film. S’ils se livrent à l’occasion à l’endocannibalisme (ils

consomment les os broyés de leurs morts), ils ne pratiquent absolument pas

l’excocannibalisme agressif qu’on trouve dans le film. Les Yanomamis ont été

découverts quelques décennies plus tôt, et depuis les années 1950 ils sont

constamment visités par des anthropologues, soumis

à toutes les études possibles, et deviennent à cette époque un sujet de

discordes universitaires sans fin. Dans les années 1970, ces Indiens vont

devenir à la mode et les stars du showbiz comme Sting s’investissent dans la

défense de leur mode de vie, surfant sur le mythe du Bon Sauvage. L’Homme

naitrait bon avant que la société ne le corrompe. Ainsi, l’Homme préservé de

toute civilisation incarne une idée de pureté originelle. Cette idée est

balayée par un anthropologue, Napoléon Chagnon, qui publie en 1968 le livre Yanomami

le peuple féroce, dans lequel il fait le portrait d’une civilisation en guerre

perpétuelle. Illustrant cette thèse, et piétinant l’idéalisme béat du

professeur Monroe et d’une partie du public, Cannibal Holocaust ne présente pas

de bons sauvages ; il met en scène des gens vivant dans un milieu rude, de

manière brutale et aux rites difficilement déchiffrables. Même si les rituels

sont fantaisistes et que les Indiens ne sont pas présentés sous un jour très

positif, ils restent en dehors de toute réinterprétation romantique. La nudité

n’est plus l’expression d’un érotisme sauvage émoustillant l’explorateur et

invitant l’exploratrice à se dénuder dans une communion hippie des corps et de

la nature. Lorsque le film se tourne vers le sexe, c’est par le viol d’une Indienne

qu’il le fait. Il rejoint ainsi parfaitement le cinéma d’horreur

américain de cette époque qui taillait en pièces le rêve hippie.

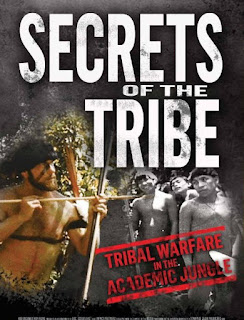

Yanomamis, une guerre d'anthropologue. De José Padilha.

(un documentaire édifiant et passionnant sur notre vision des indiens Yanomamis)

(un documentaire édifiant et passionnant sur notre vision des indiens Yanomamis)

Retournant les valeurs et les attentes des spectateurs, il

n’est pas question ici d’opposer la civilisation à la sauvagerie mais de

montrer que la sauvagerie n’a pas quitté le civilisé. Un nihilisme qui éloigne

le film d’une vision raciste ou idéaliste de l’Autre en mettant en avant la

brutalité de l’Homme, quel qu’il soit, en sous-entendant qu’il naît mauvais et

que la société le déprave. La jungle n’est pas le lieu de l’innocence et la

démarche de Cannibal Holocaust

prolonge ici le travail de Werner Herzog : « C'est la nature elle-même que nous défions » explique-t-il, « Et elle nous rend coup pour coup, elle se défend, voilà tout. Elle est

grandiose et il faut accepter le fait qu'elle soit plus forte que nous. Kinski

dit toujours qu'elle regorge d'éléments érotiques. Moi je la trouve plutôt...

pleine d'obscénité. La nature ici est assez ignoble et vicieuse. Je n'y vois pas

d'érotisme, j'y verrais plutôt la fornication, l'asphyxie et l'étouffement, le

combat pour la survie, la croissance... Et la pourriture. Bien sûr, elle est

pleine de souffrance, mais c'est la même qu'on voit partout. Ici les arbres

souffrent, les oiseaux aussi. Ils ne chantent pas, ils crient plutôt leur

douleur. En regardant bien autour de nous on constate une certaine harmonie.

L'harmonie du meurtre, omniprésent et collectif... »

« Oh, good

Lord! It's unbelievable. It's...

it's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. »

Cannibal Holocaust s’ouvre sur un carton : « Pour l’authenticité certaines scènes sont

intégrales. » Ça ne signifie pas grand-chose mais le ton péremptoire

prévient le spectateur que ce qu’il va voir est authentique. Un procédé alors moins commun qu’aujourd’hui (où le « inspiré d’une histoire vraie » ne

trompe plus personne) et renforcé par des images aériennes de l’Amazonie

montrant l’isolement total du décor du film. Le spectateur est prévenu, we’re not in Kansas anymore ! Le

film débute comme un reportage télévisé avec un journaliste qui parle directement

au spectateur. Son image est intercalée dans des prises de vues de New York,

puis visible d’une rue où on le retrouve évoquant l’expédition amazonienne de

Yates et de ses acolytes à travers des télévisions alignées dans une boutique,

sous l’œil curieux des badauds. L’image zoome et dézoome, passant d’une réalité

à l’autre, pour finalement basculer définitivement en Amazonie. À l’image, le

spectateur est transporté dans le documentaire, alors qu’il abandonne la

réalité new yorkaise pour investir le champ de la fiction amazonienne de

l’expédition du professeur Monroe.

Avant de basculer sur la seconde partie, le professeur est

invité à commenter les images des journalistes. Mais pour lui faire comprendre

qui ils étaient, la responsable de la chaîne de télé lui présente une série

d’images d’exécutions, de foules déplacées et de cadavres empilés, qu’ils

auraient tournées au Vietnam et au Nigéria…

Ce film, Last Road to Hell,

est un véritable flashforward de ce que les spectateurs verront par la suite.

Lorsque la directrice des programmes explique que tout a été mis en scène par

des soldats payés par l’équipe, c’est le début de la critique, assez grossière,

du voyeurisme et des moyens de fournir ce genre d’images ; mais il s’agit surtout

d’introduire le véritable enjeu de

Cannibal Holocaust : la manipulation par l’image. Car ce petit film

défini comme truqué a été créé par Deodato à partir d’atrocités réelles, issues

de véritables documentaires. Lorsque la seconde partie débute, il s’agit de

visionner les rushs des journalistes présentés sous le titre The Green inferno. Le film va reproduire le même dispositif que

pour Last Road to Hell, faisant des

allers-retours entre l’image et le contrechamp du professeur et des

responsables de la chaîne, créant une analogie évidente pour le spectateur dont

les repères commencent à être pour le moins brouillés.

La première partie, tout à fait classique, laisse donc place

aux rushs des journalistes dévorés. Subitement, le film change de réalisation,

les plans en 35 mm cèdent à un 16 mm granuleux tourné à la caméra à l’épaule.

Le jeu des acteurs est beaucoup plus naturel et l’image qu’on voit est celle tournée

par l’équipe, sans montage, avec les ruptures que cela entraine, aussi bien

visuelles que sonores. Ce principe, alors pratiquement inédit, a été repris et

popularisé par des films comme Le Projet

Blair Witch ou C’est arrivé près de

chez vous, devenant récemment une véritable mode et un genre en soi. Il ne

s’agit donc plus de nous raconter ce

qui s’est vraiment passé, mais de nous le montrer, pour de vrai.

« Today people want sensationalism;

the more you rape their senses the happier they are. »

the more you rape their senses the happier they are. »

Après avoir vu des images froides d’exécutions au Nigéria, le

spectateur se demande ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Rapidement, il va

être mis à l’épreuve. Une série de mises à mort non simulées d’animaux se

succèdent à l’écran. Une tortue est tuée puis mise en pièces pour être mangée,

un singe est décapité par les Indiens qui consomment sa cervelle. Au milieu de

ces scènes impressionnantes se glisse celle de Felipe, le guide, qui se fait

mordre par un serpent. Les journalistes lui tranchent la jambe. La caméra

capture l’évènement sur le vif. Il s’agit bien sûr d’un effet spécial, mais

pris entre deux scènes dont la brutale et choquante réalité ne peut être

discutée, l’illusion créée par cette mise en rapport est troublante, aussi puissante

que dérangeante. Cette série de scènes ayant servi de transition, celles qui

vont suivre abandonnent le snuff animalier pour étaler les multiples outrages

et mutilations que va subir l’équipe en représailles de leur attitude

criminelle.

Entre les rushs, se joue devant nous le sketch de la censure

à venir. La directrice veut que le film soit diffusé, mais Monroe déclare que

c’est outrageant et qu’il faut le détruire. Ce qui reviendrait à mentir par

omission au public qui pensera que les reporters ont été gratuitement exécutés

par des sauvages. Censurer le film pour des raisons morales conduit ainsi à une

injustice, une question d’autant plus intéressante que les atrocités filmées

rappellent celles des nazis ou des américains (renvoyant au village en feu du Vieux Fusil tourné quelques années avant,

ou aux massacres de Mỹ Lai au Vietnam).

On est ainsi interrogé sur nos motivations d’être témoin d’un « spectacle »

qui est condamné par le personnage auquel on est censé s’identifier et qui

représente le repère moral du film. La critique intradiégétique des actes des

journalistes rejoint également, de manière étonnante, les accusations contre

les méthodes de Deodato. Si les allégations de meurtres sont évidemment

fallacieuses, les conditions radicales du tournage ont souvent mis en danger

les membres de l’équipe, partagés entre l’euphorie de l’aventure et la plus

grande irresponsabilité, virant pour certains au cauchemar. Ainsi, lorsque des

animaux commencent à être tués devant la caméra, l’hystérie du tournage effraie

tellement l’un des acteurs, Gabriel Yorke, que ce dernier décide de garder en

permanence sur lui son passeport et son argent, prêt à fuir à tout moment.

« Here

we are at the edge of the world of human history.

Things like this happen all the time in the jungle;

it's survival of the fittest!

In the jungle, it's the daily violence of the strong overcoming the weak! »

Things like this happen all the time in the jungle;

it's survival of the fittest!

In the jungle, it's the daily violence of the strong overcoming the weak! »

Cette perméabilité entre la réalité et la fiction est aussi astucieusement

utilisée par Deodato qui commente en direct son film à travers la bouche de ses

personnages : « Continue de

tourner, on aura un Oscar pour ça » ou « Nous parlons du documentaire le plus sensationnel qui ait été fait

depuis des années… » Et quand le professeur Monroe juge ce qu’il a vu

en ces termes : « Ce pseudo-documentaire

est offensant, malhonnête et par-dessus tout inhumain », il anticipe

les critiques qui lui seront faites. Des critiques évidentes, mais qui manquent

leur cible étant donné que le film est conscient de sa propre malhonnêteté, et

que la mise en scène de cette malhonnêteté est le véritable sujet du film. Ainsi,

dans sa façon d’interroger le spectateur et de le mettre face à ses

responsabilités, Cannibal Holocaust entretient

des liens thématiques évidents avec

Orange Mécanique de Kubrick. Outre le discours sur le processus de

civilisation ayant échoué à extirper la sauvagerie de l’Homme, il est difficile

de ne pas penser au traitement Ludovico lorsque les membres de la chaîne de télé

sont dans leur salle de projection, consternés par ce qu’ils voient. Ultime

pirouette, The Green Inferno terminé,

on reprend le cours normal du film, réintégrant un 35 mm confortable, jusqu’à

ce que l’épilogue annonce que finalement l’appât du gain et le cynisme ont

triomphé : les négatifs n’ont pas été brûlés, mais volés et vendus une

fortune par l'un des techniciens de la chaîne. La raison de cet acte cynique

rejoignant la motivation même du film de Deodato : le profit.

Souvent sommairement présenté, le discours du film est résumé

en cet oxymore : Cannibal Holocaust

condamne la démarche raciste et brutale des journalistes (et, par ce biais, des

mondos) et le sensationnalisme des producteurs en usant des mêmes méthodes avec

au bout, la même cupidité. La volonté de dénonciation de Deodato lui serait

venue de son fils de 8 ans qui, durant les années de plomb italiennes, se

serait plaint de la violence déversée à la télé. Cette vision tronquée du film

rate l’essentiel. Cannibal Holocaust ne

dénonce pas par l’image, c’est un film qui étudie la puissance de l’image,

discute de sa véracité et provoque le spectateur à s’interroger sur ce qu’il

voit, tout en se basant sur une intrigue extrêmement morale, puisqu’il s’agit

ici de la réussite d’une expédition menée sur l’échange, rétablissant un ordre

chamboulé, et de la punition d’une autre reposant sur la terreur, le vol et

l’agression.

« I wonder who the real cannibals are. »

Au-delà du nihilisme du propos, Cannibal Holocaust reste un film complexe et ambigu, qui refuse

obstinément d’être ce qu’on voudrait qu’il soit. Choquant par son approche

radicale, on aimerait tellement qu’il se laisse dompter et finisse par

docilement livrer un discours manichéen sur des évidences. Le film de Deodato demeure

ainsi l’une des œuvres les plus fortes de cette époque. Une œuvre sans

descendance, car malgré un projet qui n’a jamais vu le jour (Cannibal Fury) et bien que les derniers

avatars du cannibal movie (Schiave

bianche, Natura contro, Mangiati vivi ! ou Nella terra dei cannibali) furent

frauduleusement retitrés Cannibal

Holocaust 2, le film de Deodato n’a jamais connu de suite officielle.

Récemment, le film Welcome to the jungle

fut considéré, à tort, comme un remake déguisé bien qu’il s’agisse plutôt d’une

suite officieuse mais astucieuse d’Ultimo

Mondo Cannibale. Il semblait donc que la page était définitivement tournée.

Pourtant, il y a quelques années, Deodato a mis en chantier une suite à son

film sous le titre Cannibals. Le

décor évoluant de la jungle amazonienne aux favelas de Bornéo. Un temps

disponible sur internet, le résumé du film laissait présager une prolongation

thématique saisissante sur le pouvoir et le sens de l’image. S’articulant autour

d’un récit hyper violent, il substitue l’Indien sauvage aux laissés pour compte

de la société moderne. Une idée exaltante que la sortie du film d’Eli Roth

permettra peut-être d’exhumer des cartons dans lesquels le projet semble

aujourd’hui oublié.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire